大湾区大学物质科学学院于华课题组与昆明理工大学陈江照教授合作,在基于反式铯/甲脒(CsFA)的无甲铵钙钛矿太阳能电池方面取得新进展。相关成果以“Crystallization Modulation and Comprehensive Defect Passivation by Carbonyl Functionalized Spacer Cation Towards High-Performance Inverted Perovskite Solar Cells”为题发表在《Angew》上。

众所周知,无甲铵钙钛矿太阳能电池在同时实现高功率转换效率和优异的稳定性方面具有巨大潜力。然而,不可控的结晶过程和较差的薄膜质量阻碍了光伏性能和运行稳定性的进一步提高。

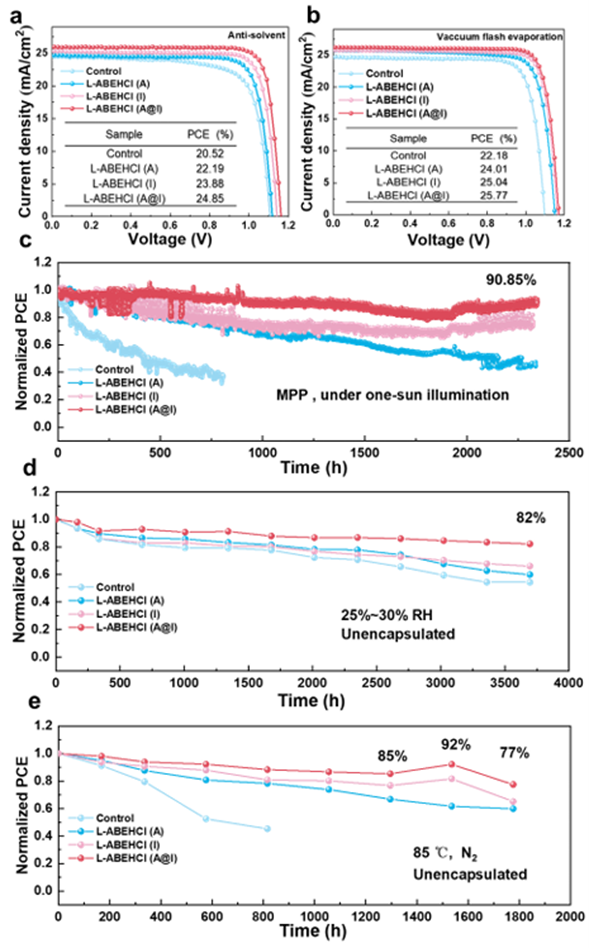

鉴于此,研究提出了一种利用新型羰基功能化间隔阳离子协同调节钙钛矿结晶和晶界和界面缺陷的策略。将含有羰基功能化铵阳离子的L-丙氨酸苄酯盐酸盐(L-ABEHCl)加入钙钛矿前体溶液中,由于其与前体成分的强相互作用,增加了成核速率并降低了晶体生长速率,从而增加了晶粒尺寸和结晶度。使用L-ABEHCl作为添加剂不会形成2D钙钛矿,而使用L-ABEHCl后处理会形成2D钙钛矿。L-ABEHCl以有机盐的形式钝化晶界处的缺陷,以2D钙钛矿的形式钝化界面缺陷。因此,采用协同调制策略的反式器件实现了25.77%的最大效率(经认证的稳定效率为25.59%),这是迄今为止基于真空闪蒸法报道的最高效率之一。未封装的目标器件在连续2300小时的最大功率点跟踪后仍保持其初始效率的90.85%。

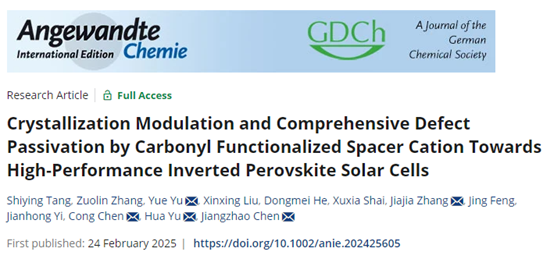

图1 通过 L-ABEHCl 进行结晶调制

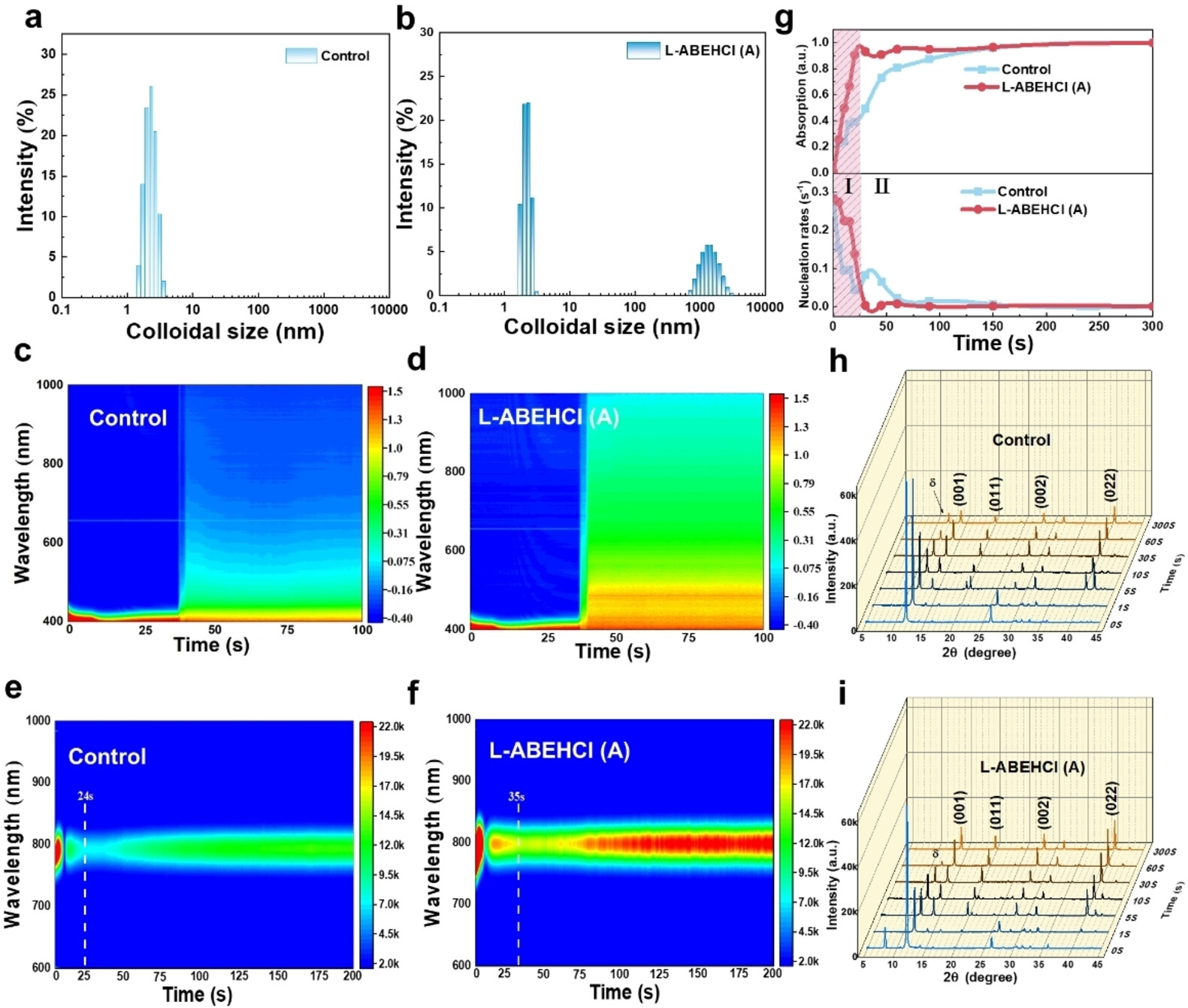

图2 钙钛矿晶相的研究

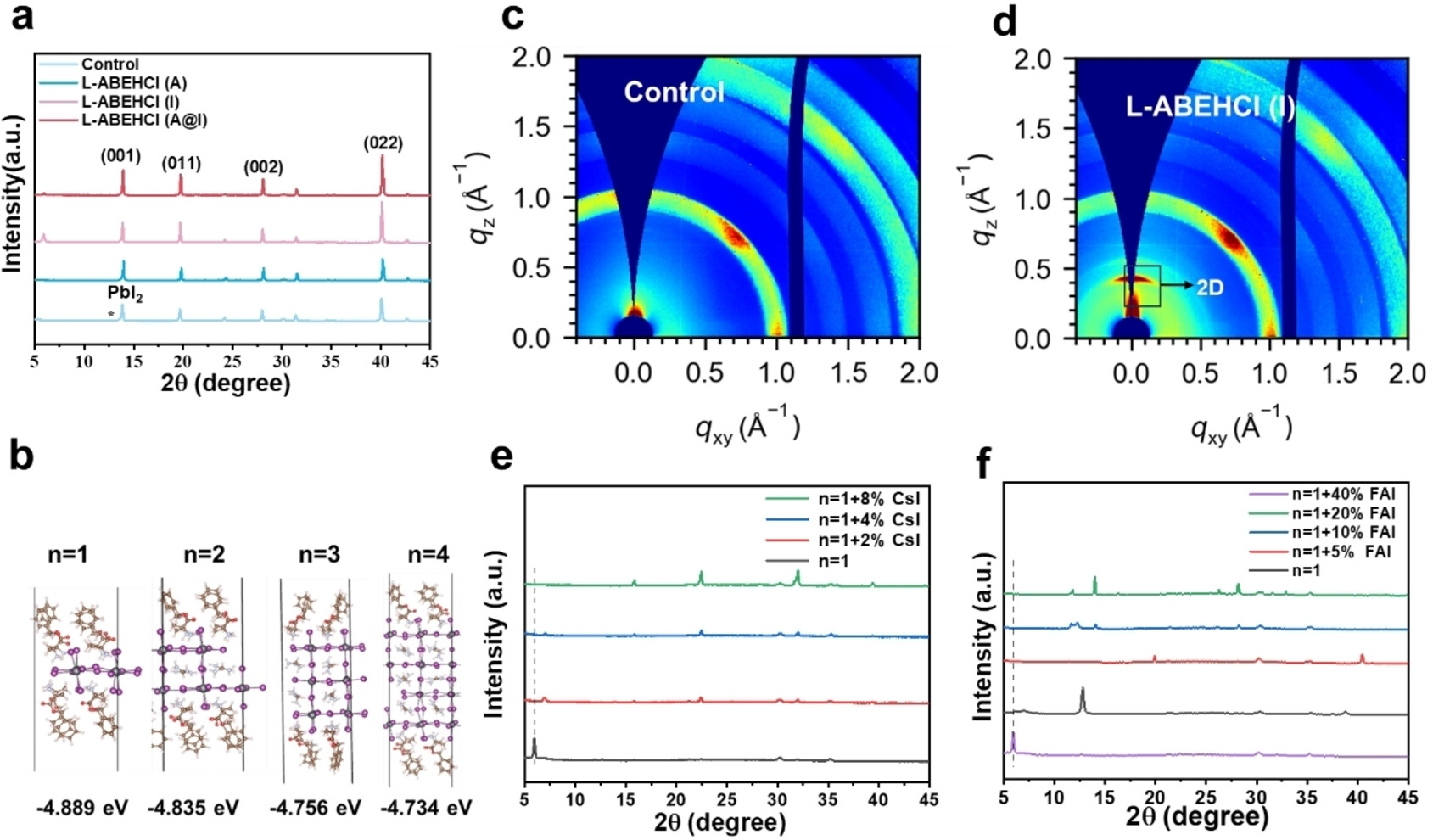

图3 晶界和界面的结晶调制和协同钝化机制

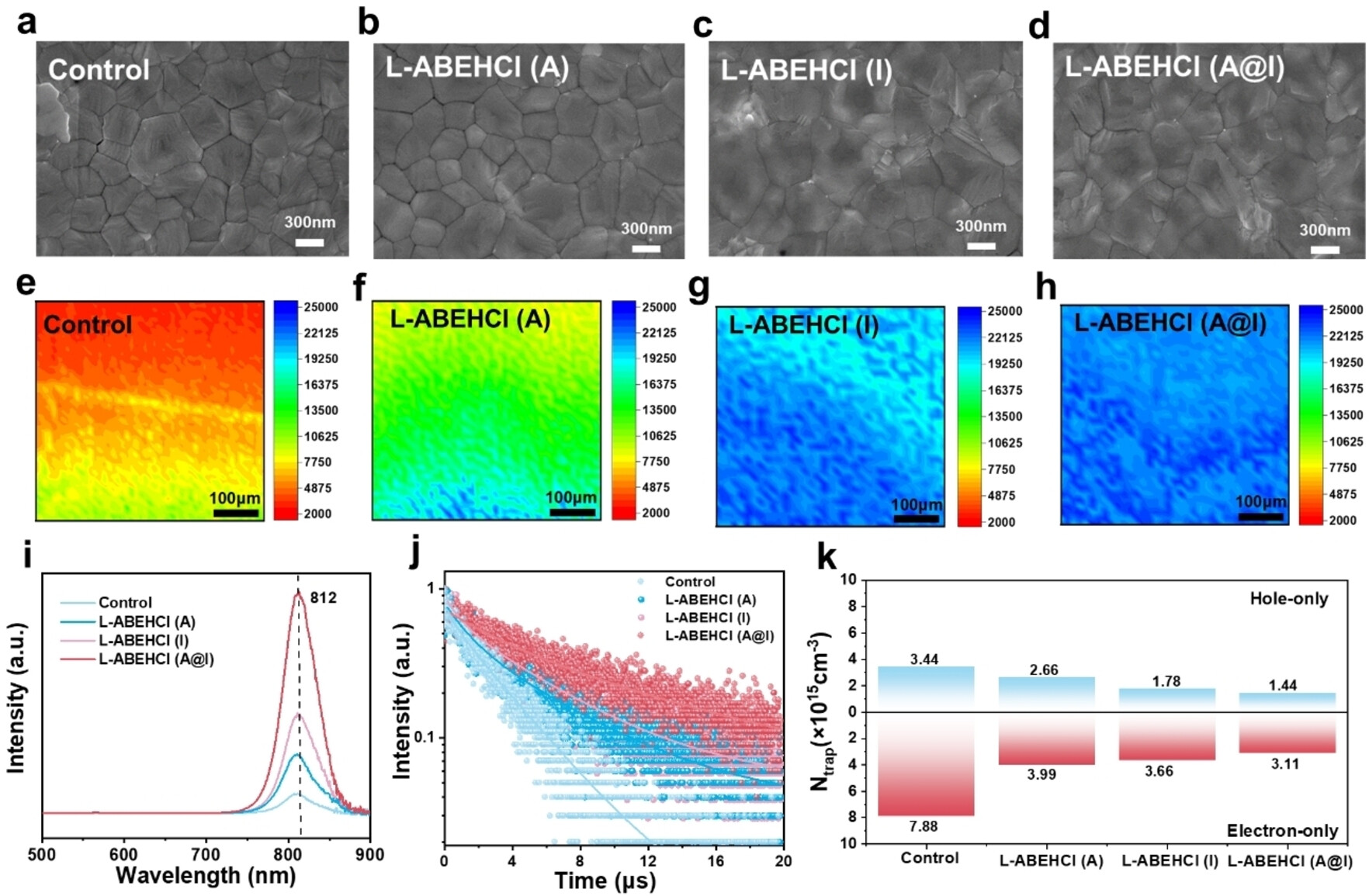

图4 钙钛矿薄膜质量的表征

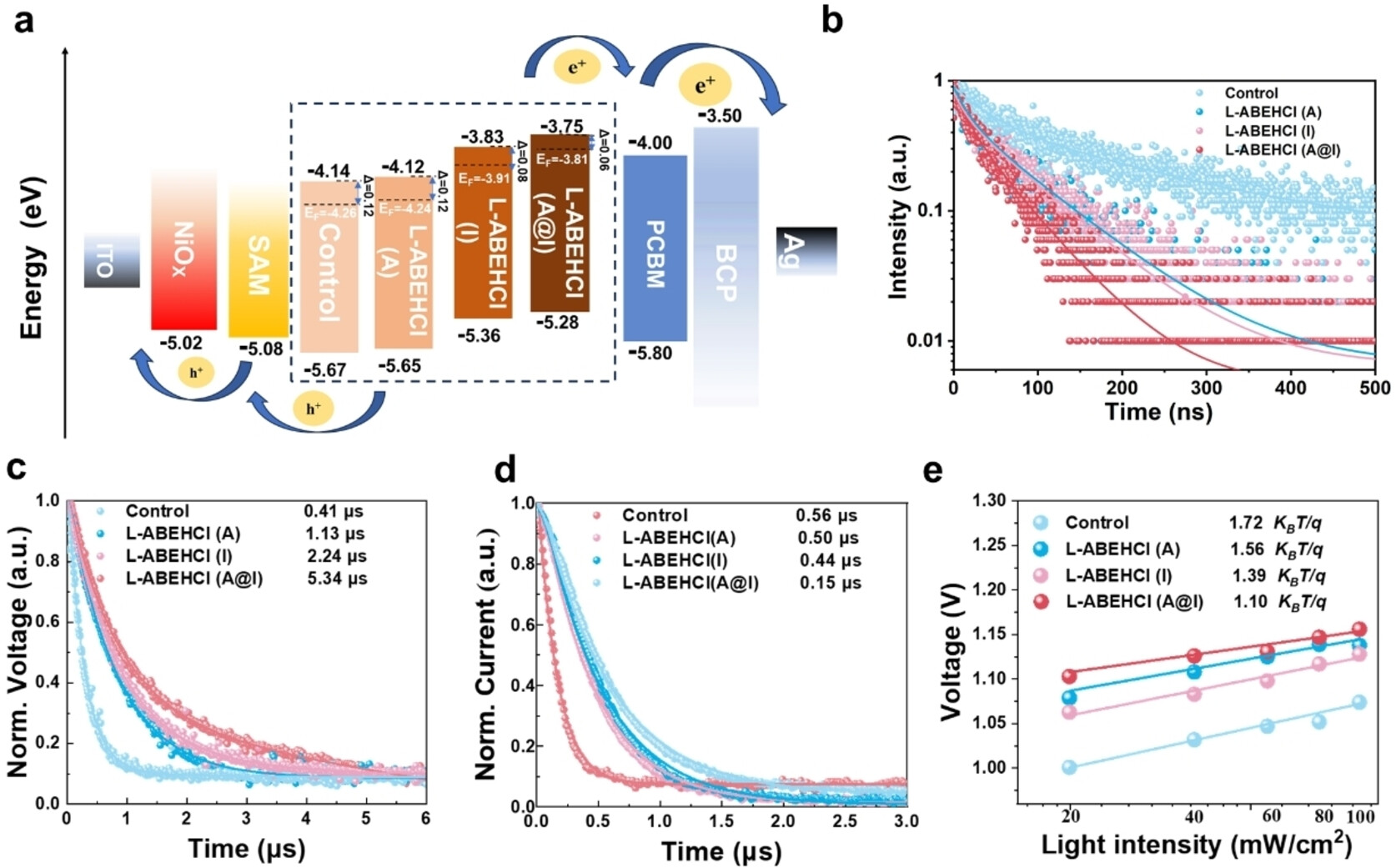

图5 载流子动力学研究

图6 光伏性能与长期稳定性