大湾区大学左小伟课题组联合中国科学院高能物理研究所、深圳技术大学、香港大学、东北大学及香港理工大学等合作单位,在高强马氏体钢塑韧化机制研究中取得重要进展。相关成果以“Nano grains-induced high tensile strength-plastic strain synergy in martensitic steel”为题,发表于国际塑性领域顶级期刊 International Journal of Plasticity。

大湾区大学物质科学学院、东莞市先进材料与大科学装置前沿交叉重点实验室及大湾区高等研究院为论文共同第一通讯单位。论文第一作者为该校物质科学学院万建全特任研究员,通讯作者为左小伟副教授。本工作获得了松山湖材料实验室开放课题的资助。

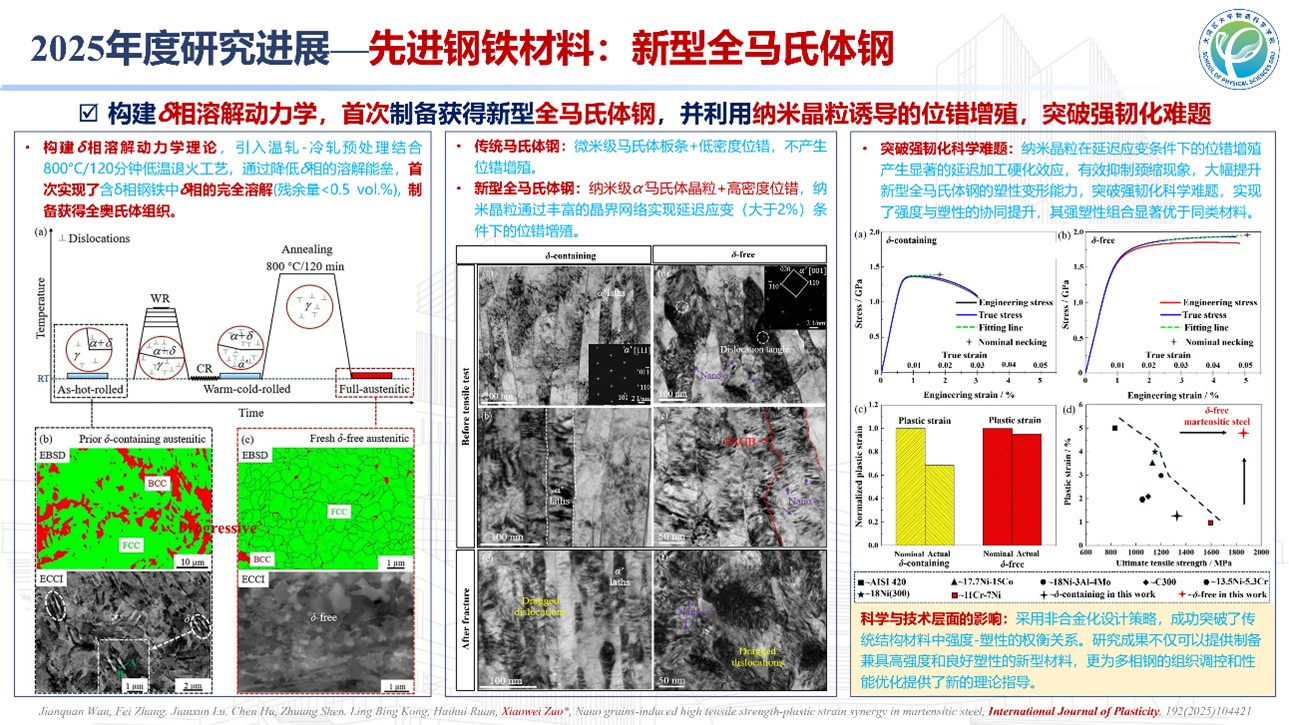

高强度马氏体钢在工程应用中长期受限于强度与塑性的倒置关系。其中,高温铁素体(δ)相作为刚性脆性第二相,会引发局部应变不协调和应力集中,显著加剧这一矛盾。传统热机械处理难以有效调控δ相,而通过合金设计或工艺优化抑制δ相的现有策略,又常导致材料其他关键性能劣化。值得注意的是,δ相的存在可通过提高奥氏体层错能、阻碍马氏体相变等机制影响材料行为;另一方面,其溶解则可能促进纳米级马氏体形成并增强应变诱导相变倾向。当前研究的核心挑战在于:细晶强化虽能提高强度,但马氏体相变固有的高位错密度会限制位错存储能力,进而导致加工硬化不足。最新研究表明,纳米晶粒结构可能通过晶界介导的位错累积机制实现延迟加工硬化,这为突破传统马氏体钢的塑性瓶颈提供了新思路。

基于此,本研究提出一种创新工艺路线,旨在通过多阶段轧制与退火实现δ相溶解,并系统探究其对纳米马氏体组织演变及力学性能的影响机制。

本研究以传统资源节约型马氏体钢(Fe-12Cr-11Ni-1.1Mo-1.7Ti-0.3Al-0.01C)为研究对象,创新性地开发了温轧-冷轧预处理工艺,成功降低了δ相的溶解壁垒。 通过采用800°C/120 min低温退火处理,首次在该类马氏体钢中实现了δ相的近乎完全溶解(残余量<0.5 vol.%)。基于此突破,研究团队成功制备出具有优异塑性变形能力的新型全马氏体钢。该新型钢具有独特的组织特征:以纳米级α′马氏体为基体,并含有高密度位错。 这种纳米晶粒结构通过其丰富的晶界网络,在大应变条件下促进了位错增殖,产生了显著的延迟加工硬化效应,有效抑制了颈缩现象,从而展现出卓越的综合力学性能:极限抗拉强度达1855±18 MPa(较含δ相钢提升36.4%),同时塑性应变达4.82±0.19%(提高约4倍),其强塑性协同显著优于同类材料。

本研究采用非合金化设计策略(即避免额外添加合金元素),成功突破了传统结构材料中强度与塑性的权衡关系。 研究成果不仅为先进钢铁材料的设计开发提供了新途径,而且在工程应用与科学理论层面均具有重要价值:在工程应用层面,成功制备出兼具超高强度和良好塑性的新型材料;在科学理论层面,为多相钢的组织精细调控与性能优化提供了新的理论指导。

本课题组专注于先进金属结构材料研究,核心团队现有12名成员,包括特任研究员、博士后、联合培养博士生与硕士生以及访问研究生。 研究方向聚焦于基础材料科学及机器学习辅助材料设计与开发等前沿领域。

依托学院支持,课题组已建成系列先进研究平台:

- 材料制备与加工平台: 激光粉末床熔融(L-PBF)增材制造系统、原位中子衍射高梯度定向凝固设备、冷坩埚电磁悬浮熔炼炉、高真空非自耗电弧熔炼炉、冷/热双辊轧机。

- 材料测试与分析平台:维氏硬度计、多物理场(热/电)纳米压痕仪、万能材料试验机、疲劳试验机(配备DIC数字图像相关系统)。

- 材料计算平台: 高性能计算集群及相关模拟软件。

诚邀对上述研究方向感兴趣的博士后、博士生及硕士生加入团队或开展合作研究,请联系:zuoxw@gbu.edu.cn。