大湾区大学左小伟课题组联合太原科技大学、中山大学及中国科学院金属研究所等合作单位,在机器学习辅助高熵合金材料强韧化设计研究中取得重要进展。相关成果以“Achieving interpretable and efficient design of lightweight multi-principal element alloys via machine learning with optimized strengthening-toughening models”为题,发表于国际知名期刊 Journal of Materials Science & Technology(中科院一区,2024 IF=14.3)。

大湾区大学物质科学学院、东莞市先进材料与大科学装置前沿交叉重点实验室及大湾区高等研究院为论文通讯单位。大湾区大学访问硕士生李旭涛和联培博士生李政为论文共同第一作者,通讯作者为大湾区大学左小伟副教授,太原科技大学康丽副教授和中山大学刘定心副教授。本工作得到中国博士后基金、松山湖材料实验室开放课题、辽宁省科学技术重大专项和广东省基础与应用基础研究基金的支持。

以难熔金属为主的体心立方(BCC)结构多主元合金(MPEAs)在高温应用中表现出良好的潜力,但其实际应用仍面临两个主要限制:较低的拉伸延性和较高的密度。设计高性能BCC MPEAs存在双重挑战:一方面,MPEAs广阔的高维成分空间与低效的传统试错方法极大制约了最优性能组合的探索;另一方面,目前仍缺乏能够准确预测理想强度与塑性组合的理论模型。这些局限性不仅阻碍了高性能合金的开发,也限制了对合金强韧化机制的深入理解。近年来,数据驱动的机器学习(ML)方法为金属材料研究带来了变革性进展,能够高效探索复杂成分空间,快速筛选高性能合金成分,并识别影响性能的关键因素。然而,ML模型的可解释性差仍是当前的一个重要瓶颈。现有可解释性工具(如SHAP分析)虽可量化特征重要性并揭示统计关联,却难以深入理解其背后的物理机制或转化为切实可行的设计指导。

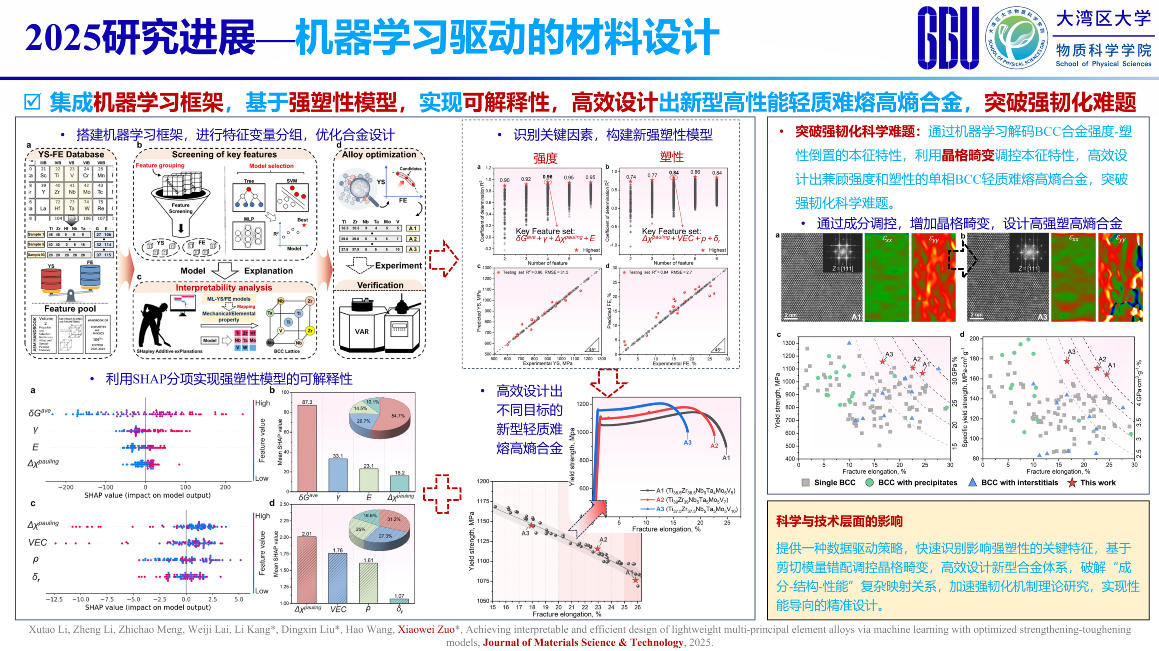

针对以上问题,本研究致力于突破BCC MPEAs强度与塑性难以协同提升的瓶颈。我们集成了一套可解释的机器学习设计框架,用于识别关键性能特征并构建高精度预测模型,进一步将机器学习分析结果转化为强韧化理论,最终形成面向高性能BCC MPEAs的有效设计准则。

本研究针对BCC MPEAs开发了一种可解释的机器学习(ML)框架,用于识别调控屈服强度(YS)和断裂延伸率(FE)的关键因素。结果表明,FE主要来源于多个因素的协同作用(包括电负性差、价电子浓度和密度),而平均剪切模量失配是控制YS的主导因素。以这些筛选后的特征作为输入,我们提出了优化的YS和FE预测模型,其预测精度显著高于现有模型(YS:R2=0.96;FE:R2=0.84)。通过将ML所获得的认知通过特征-力学性能/元素属性之间的映射,进而转化为合金设计准则,我们设计了三种新型Ti-Zr基BCC MPEAs,屈服强度达1.07–1.16 GPa,断裂延伸率为16.6–24.5%,比屈服强度约为170 MPa·cm3·g-1,优于大多数已报道的BCC MPEAs。

本研究不仅提供了一种克服BCC MPEAs中强韧性权衡矛盾的数据驱动策略,还建立了一套可解释的设计原则,为加速先进结构材料的发现提供了新路径。

左小伟课题组专注于先进金属结构材料研究,聚焦于基础材料科学及机器学习辅助材料设计与开发等前沿领域。

依托物质科学学院,已建成系列先进研究平台:

- 材料制备与加工平台:激光粉末床熔融(L-PBF)增材制造系统、原位中子衍射高梯度定向凝固设备、冷坩埚电磁悬浮熔炼炉、高真空非自耗电弧熔炼炉、冷/热双辊轧机。

- 材料测试与分析平台:维氏硬度计、多物理场(热/电)纳米压痕仪、万能材料试验机、疲劳试验机(配备DIC数字图像相关系统)。

- 材料计算平台: 高性能计算集群及相关模拟软件。