近日,大湾区大学物质科学学院刘莎研究员在兼具高效率与高稳定有机太阳能电池研究方向取得新进展。相关研究成果以“Calix[8]arene-Tethered Dendritic Octamer Acceptor with Ultrahigh Molecular Weight Enables 20.7% Efficiency Organic Solar Cells with Exceptional Stability” 发表在国际知名期刊Angewandte Chemie International Edition上。大湾区大学物质科学学院刘莎研究员、香港科技大学(广州)的吴佳莹教授、华南师范大学的刘升建研究员以及广东技术师范大学的贾涛副教授为论文共同通讯作者。大湾区大学访问学生吴伦比为论文第一作者。大湾区大学为论文通讯单位。

聚合物太阳电池因其轻质、柔性、半透明以及可卷对卷溶液加工等独特优势广受关注。作为一种新兴的下一代光伏技术,聚合物太阳电池有望与硅基太阳电池技术形成有效互补,为构建多元化、智能化的光伏能源利用体系提供重要的技术支撑。然而,聚合物太阳电池在长期服役过程中所面临的稳定性问题,是制约其实际应用和商业化进程的核心瓶颈之一。尤其是活性层中的非富勒烯小分子受体在热或光照等外界应力作用下发生结晶诱导的形貌物理降解,被认为是导致器件性能滚降的主要原因。通过分子设计构建高分子量的受体材料,可有效降低分子扩散系数,有望实现兼具高效率与高稳定性的聚合物太阳电池器件。

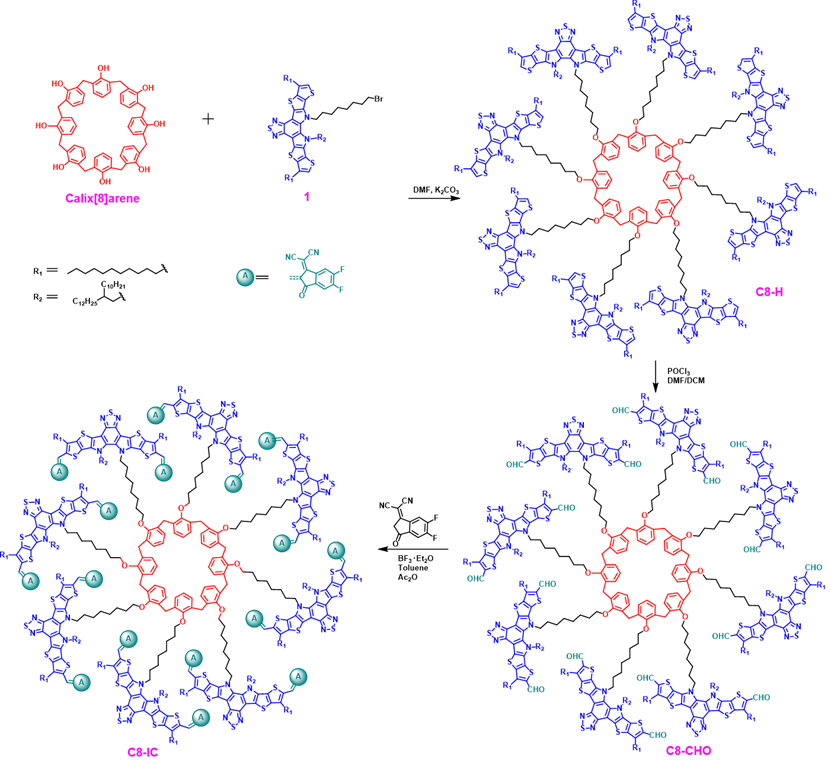

基于此,团队通过支化分子设计策略,成功设计了分子量为14243 g/mol的新型树枝状八聚体分子,并作为电子受体用于构筑高效稳定的聚合物太阳电池。在分子层面,树枝状结构赋予分子独特的多维空间堆积方式以及多通道的电荷输运特性,有助于构建高效的载流子迁移网络;同时能够调控分子间的π–π堆积与相互作用,提升薄膜的分子有序性;从而有效调节分子的聚集行为,促进激子高效解离与电荷分离。

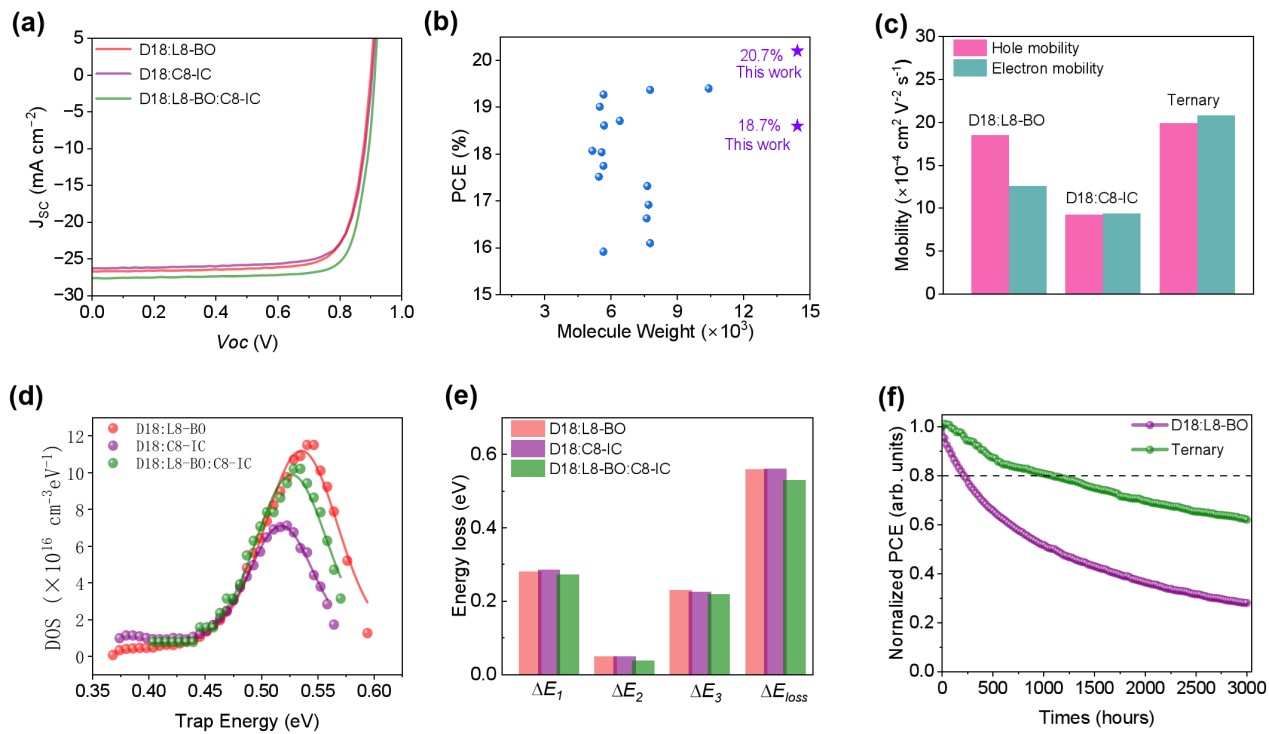

最终,基于C8-IC的二元有机太阳电池器件实现了18.7%的能量转换效率。此外,C8-IC还可作为高效的结晶调节剂引入三元体系,作为辅助受体实现了高达20.7%的器件效率,跻身当前单结有机太阳能电池的最高效率行列。得益于其高分子量特性以及树枝状结构诱导的增强相互作用,显著提升了材料的玻璃化转变温度,有效抑制分子扩散,基于C8-IC的三元器件表现出卓越的稳定性。该研究成果不仅验证了树枝化策略在开发高效且低扩散系数受体材料方面的有效性,也为构筑兼具高性能与高稳定性的聚合物太阳能电池提供了具有前瞻性的材料设计思路。

https://doi.org/10.1002/anie.202506445