近日,大湾区大学物质科学学院刘莎研究员在新型A1–A2聚电解质阴极缓冲层助力高效有机太阳能电池研究方向取得突破性进展。相关研究成果以“Thickness-Tolerant A1–A2 Polyelectrolyte Cathode Interlayers via Direct Arylation Polycondensation for 20.5% Efficiency Organic Solar Cells” 发表在国际知名期刊Advanced Functional Materials上。大湾区大学物质科学学院刘莎研究员为论文最后通讯作者,嘉应学院陈桂庭博士和香港中文大学(深圳)颜骏博士为论文共同通讯作者。大湾区大学硕士研究生黄浩东为论文共同第一作者。大湾区大学为论文共同通讯单位。

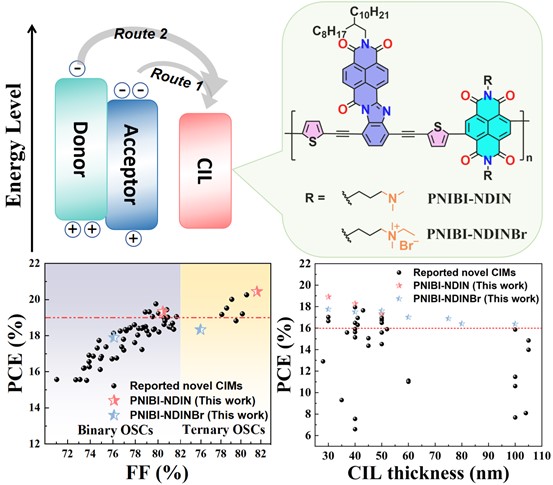

有机太阳能电池(OSCs)因其低成本、柔性和可溶液加工等优势,被视为下一代清洁能源的重要发展方向。近年来,单结OSCs的光电转换效率(PCE)已突破20%,逐步逼近硅和钙钛矿太阳能电池的水平。然而,尽管在供体与受体材料的分子设计及活性层形貌优化方面取得了显著进展,界面工程的研究仍显薄弱。现有的醇/水溶性共轭分子(ASCMs)虽具备工艺友好等优点,但普遍存在导电性不足、对厚度敏感等问题,限制了其在大面积制备中的应用。因此,如何开发兼具高导电性、厚度容忍度并符合绿色可持续合成的新型阴极界面材料,成为推动OSCs进一步发展的关键科学问题。

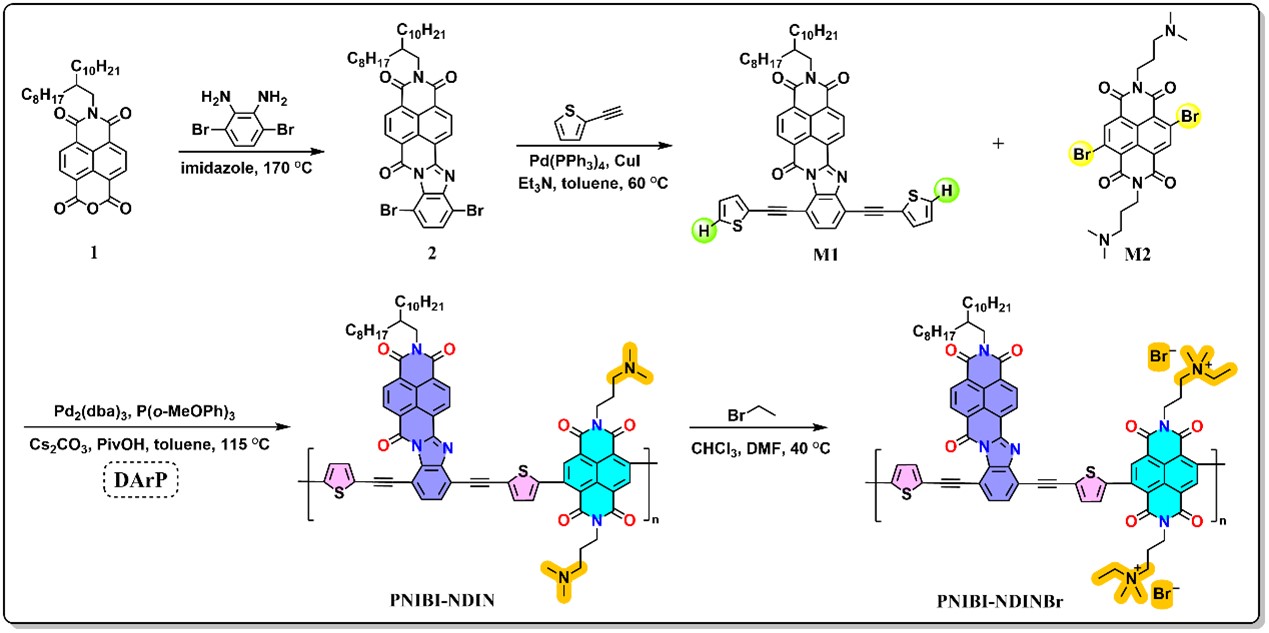

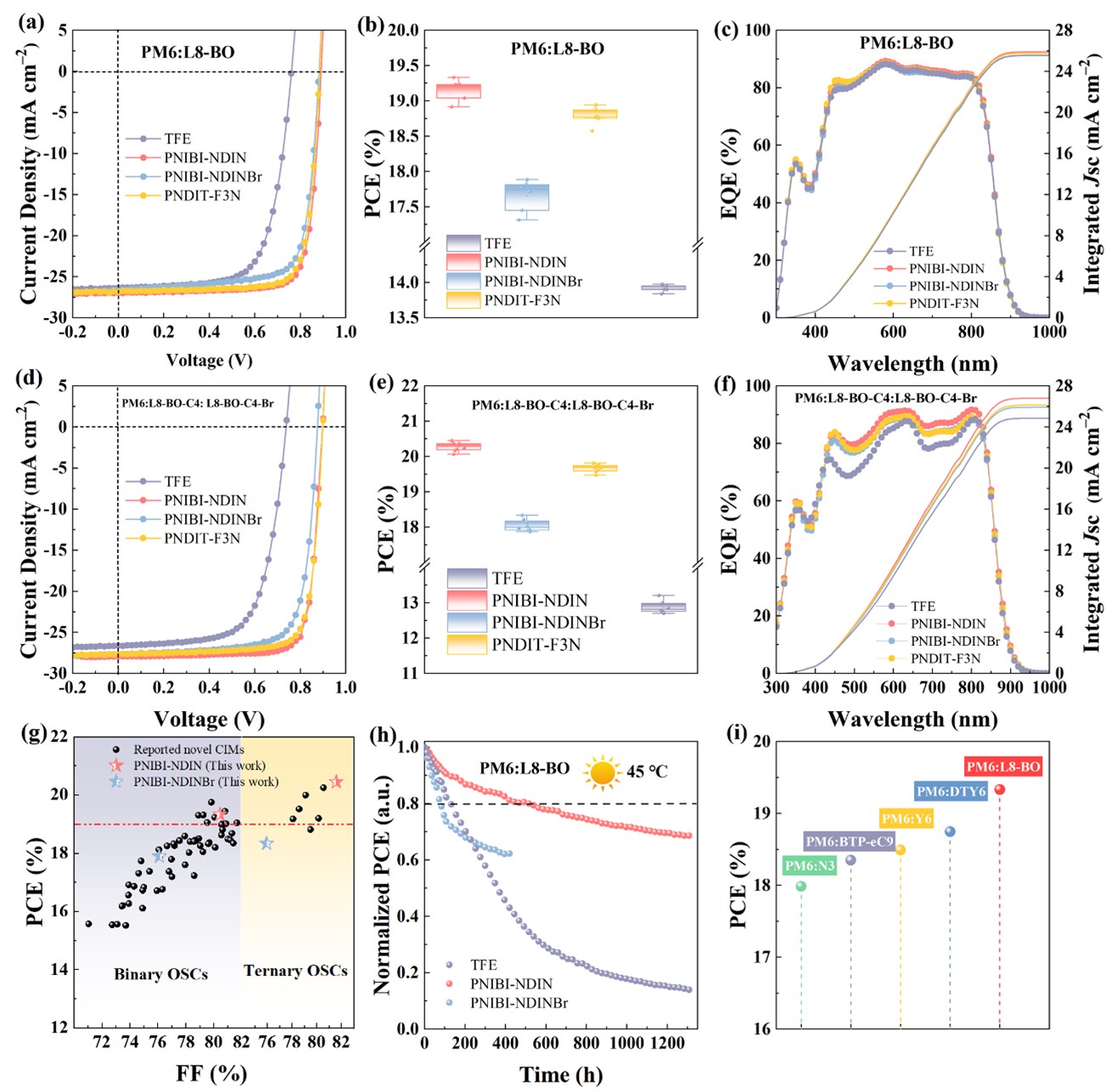

针对这一挑战,首次通过引入1,2-萘酰亚胺并苯并咪唑(NIBI)单元,采用直接芳基化缩合(DArP)绿色合成方法,设计并制备了两种新型A1–A2型聚电解质阴极界面材料(PNIBI-NDIN 和 PNIBI-NDINBr)。这两类材料兼具深能级LUMO、优异的电荷传输能力和显著的厚度容忍特性。在实际器件中,二元OSCs最高效率达到19.33%,三元器件更是实现了20.45%的突破性效率,同时在界面厚度高达50 nm时仍能保持超过17%的效率表现,创下同类研究的新纪录。该成果不仅展示了界面材料设计的新思路,也为实现高效、稳定且可规模化制备的有机太阳能电池提供了重要路径。

https://doi.org/10.1002/adfm.202516196